Back Number Vol.86~105

|

||

| |

|---|

早稲田大学演劇博物館で特別展「あヽ新宿」が開催されるという案内が入ってきました。

「新宿」。今だって日常的に行くことも多い便利な場所ですので、特に思い入れがあるわけではありませんが、思い起こせば、50年ほど前のあの場所は私にとっても「あヽ新宿・・」なのです。

まして、展覧会場がなつかしの母校演博ということであれば、行ってこなくては・・と思っていました。

誰か友人を誘っていこうかな?等と開催期間が2ヶ月以上もあるのでのんびり構えていたら、あっという間に終了日が迫ってしまい、あわてて暑い日差しの中で急いで回ってきたことでした。

案内の中にも“1960年代、新宿は明らかに若者文化の中心だった“と書いてあります。

ちょうど私達の学生時代ですね。

学生紛争が盛り上がりを見せていた時代を背景に、名曲喫茶風月堂、アートシアター新宿文化、さそり座、反戦フォークソングが聞こえる西口地下広場、など刺激的な場所も体験し、唐十郎、大島渚、寺山修二、谷川俊太郎など新しい芸術文化の担い手のエネルギーにも触れたような記憶が断片的によみがえってきます。

安定した囲いの中で守られていたような中高女子一貫校の6年間からポンと飛び出した新生活の中で、大いに刺激を受けた場所でした。

はっきりと順序だてた記憶として残っているわけではありませんが、古い頃の歌舞伎町繁華街の写真や西口のビル群、また話題の小劇場や大学紛争の写真等を見て回ると、思い起こされるシーンもたくさんありました。

会場で購入した冊子の中にこのような一節があります。「私たちは、いま――/予感にみちた新しい都市のただ中にいる。新宿というのが、その新しい都市の名前である。/この都市で起こっていることは、誰にも理解できない、/ただ感ずるだけだ。・・・/《今日と明日との間》にこの不思議な都市がある」

(「新宿メディアポリス宣言(1968年)」より)

ふ~ん・・ですねー。

そして今回会場の演劇博物館は、やはり私にとって大隈講堂と同じくらいに心の中の記憶に残っている場所です。入学が決まって、父の知り合いの方が校内を案内してくれたとき、最初に連れて行ってくださったのもここでした。

その方が演劇学科の卒業生だったからかしら?

古めかしい建物はあの頃のままなのでしょうか。板張りの廊下を歩くとミシッ!とか、キュッ!とか響くのですが、それもまた懐かしく・・。

でも、(~想いがあれこれ走ってしまいますが~)4年間の学生生活の内一番多くの時間を過ごしたのは、正門から入って突き当たりの新しい校舎(その頃の21号館?)の裏に並んだ演劇関係の古い部室とその裏にある稽古場だったでしょう。

演出分野に興味を持って入部したのですが、女性の人数が少ないために舞台に立つことも多く、自分ではない人間を演じることの楽しさに引き込まれていきました。

ドサ回り(地方巡業)もあり、様々な体験もし、授業では得られない知識もたくさんいただきました。

(樺美智子さんの衝撃的な事件があったのもこの頃ですね。)

その校舎裏の劇団仲間達と繰り出したのが、思い出の「あヽ新宿」です。

4年後のオリンピックに向けて国立競技場の回りも大改革が行われるでしょう。

又、新宿の真只中に都庁もあり、隣接している繁華街も?

当然、余波を受ける早稲田近辺も?

今後新宿はどのような“不思議な都市”に変わっていくのでしょう。

(2016年9月10日)

波乱に満ちた出だしでハラハラとさせた大相撲秋場所でしたが、角番大関豪英道の見事な全勝優勝で幕が降ろされました。

皆様は相撲に興味がありますか?

日本の国技とも言われ、錦絵などにも頼もしい姿がいろいろと描かれております。

立石も両国が近いこともあり、幼い頃には親類の伯父さんに連れられて国技館の升席などで見たこともあったのですが、大人になってからはあまり縁がなく、テレビの中継をチラリ、チラリと言う程度でした。

外国人力士が増えて日本人の横綱が見られなくなり・・との騒ぎも「ふーん」程度の認識だったのですが、先日ひょんなことから相撲界に少々興味を持ってしまいました。

私共フェイスストレッチング協会も所属しているJSCなど諸団体が共催している「料飲業界の元気を出す集い」が今年も開かれました。

其の時の基調講演講師が浅香山親方(元大関魁皇氏)だったのです。

当然テーマは相撲の話題です。

MCの質問にリードされながら、相撲界の裏話なども聞かせてくれました。

* 外国人力士の活躍が増えた理由

彼らの意気込み~故国の親達への精一杯の気持ちが若者達を奮い立たせている。そのような点から言えば日本人の若手の考えは甘い。稽古を積んでいけば、その内、格付けも上がり・・くらいにしか考えていない。

* 相撲界礼儀作法

まったく異なった社会環境からやってきているからこそ、厳しい礼儀作法を身につけていく。相撲界に関わることだけでなく、部屋の近所の人々への気配り、マナーも教え込まれる。

我が家の近くにも相撲部屋があります。

たまに側を通っても力士の姿を見ることはあまりないのですが、丁度この話を聞いた直後、玄関の前で5,6人の若い力士を見かけたのです。

浅香山親方の話から判断すれば、早朝からの稽古が終わって一休みの時間でしょうか、リラックスした可愛い若者達の雰囲気でした。

横目でチラチラと見ながら通路の反対側をそっと通ったのですが、やはり日本系の顔は少ないように見えましたね。

ひとりの力士とすれちがったとき「こんにちは!」と元気よく声をかけてくれました。私もあわてて「こんにちは!」。

ヨーロッパ系の顔立ちのように見うけられましたが、親方からこのような指導もされているのでしょうね。

高い鼻と鬢付け油の匂いのアンバランスがまたなんとも微妙な雰囲気で・・。

その直後に始まった今場所、やはりいつもより気を入れて観てしまいました。

彼らの土俵がテレビに映し出されるのはいつごろなのでしょうね。賜杯を手にする時もやってくるのでしょうか。

頑張れ!頑張れ! 日本の若者も気を入れなおして!

ふと思ったのですが、お相撲さんはお顔の筋力はどうなのでしょうね。たとえば豪栄道にエクササイズを試みてもらうなら、皆様は何を薦めますか?

・・・秋の夜長の涼風に吹かれながら、普段は考えもしない妙な事をあれこれと考えている立石でした。

(2016年10月10日)

久しぶりの勉強会でした。

今回は修了生の中から4人の方が企画・準備を受け持ってくれました。

プログラムは内容満載で、第一部はスタジオHOWのカラリストの方々にお願いして、パーソナルカラー分析を楽しみ、第二部は定番になっているお互いの情報交換とエクササイズの復習を行いました。

今回少々異色だったのは、エクササイズの復習がいつものように“満遍なく”ではなくて、“特にこのEXを確認したい”と担当者が選んでくれた3EXを中心に、その場での希望も加え、参加者と講師とで意見の交換をしながらじっくりと取り組みました。

皆様だったらどのエクササイズに関心・疑問がありますか。

当日の参加者達は当然様々な期の修了生ではありますが、自分も講師としていろいろなところで教えていらっしゃいます。

その立場からの疑問点もたくさん登場しました。

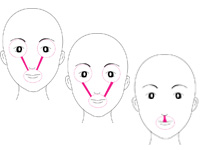

取り上げたエクササイズは下記です。

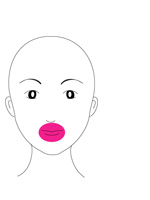

* 上唇挙筋

* 小頬骨筋

* 口輪筋・上唇結節

例えば、小頬骨筋は皆様ご存知のように大変楽しいエクササイズですが、指導に苦戦する講師も多いようですね。

「最初に笑い顔をしてもらい、その後片頬を落とすやり方はどうか?」

「目を閉じられない人へのアドバイスは? 又、反対側の眉が上るほど強く目を瞑る人が居るが~」と言うような話も登場し、皆であれこれ試してみました。

また、上唇結節から口角下制筋が引き合いに出され、この「口をすぼめる形」

は両方とも同じ?それとも異なる?と言う質問も。

皆さん熱心に取り組んでいらっしゃるからこそ「へー?」と言うような話題も登場するのですね。

そのような流れからも大いに盛り上がり、時間が大幅にオーバーしたエクササイズ復習タイムでした。

疑問点を列挙し、お互いに意見を述べながら試してみるのも収穫がありますね。

このような機会をもっと持つほうが良いかもしれないと、後でスタッフたちとも話し合ったことでした。

ここでは細かな記載は出来ませんが,この時も「これだけは意識してエクササイズを行ってくださいね」と申し添えたのは下記です。

* 今どこの筋肉を鍛えたいのか

* EXを行ったとき、その筋肉にキチンと作用しているか

他の部分に余分な力が入っていないか

(狭い範囲なので、連動するが・・)

* 顔モデルを見ても、形としてのみ真似しようと思わない

皆様も耳にタコが出来るくらい聞かされていますね。

これが、間違ったレッスンにならない基本のチェック法なのです。

来週は当日の担当者達とのミーティングも予定されています。

又どのような意見が出てくるでしょう。

皆様もご意見があれば、ぜひお寄せください。

(2016年11月8日)

12月1日、白金台のおしゃれなレストランでスタジオHOW合同の懇親会が開かれました。

HOWは皆様ご承知のように様々な専門分野を持っています。

勉強会や懇親会などもそれぞれの分野で行っておりました。

次の機会には合同で・・と言う案が大分前から出ていたのですが、今回実現しました!

このような会合も良いですねえ。

確かに計画や当日の進行に携わった方々はそれぞれに大変だったと思います。

裏の相談を受けるくらいの立場だった立石も当日の盛り上げには気を遣いましたが、楽しく賑やかな会になりました。

パーソナルカラー・フェイスストレッチング・テイストスケール合同主催の形でしたが、それぞれの部門・それぞれの方の活動状況の報告にも、皆様「なるほど・・」とうなずいておりました。

途中で登壇しての挨拶でも申し上げたのですが、HOWはこれだけ様々な部門をもっているのですから、それぞれの知識・実技を持ち寄って合同で企画をし、世間にアピールしていかれないでしょうか。

お客様にとってはどれも大切な部分です。

それでこそHOWならではの活動になるのではないかしらね。

これをご覧になって「そうね!」と思ってくださった方、ぜひいろいろと考えてみてください。

今までに無い新たな発想が登場しますでしょう!

必要なことがあればご相談ください。

どの部門にもお繋ぎいたします。

そして私にとって嬉しかったことをもうひとつ。

会の初めに司会者から呼び出されて皆様の前に立ったのは、HOWを創立したメンバー5名だったのです。

30年近く前からでしょうか、あれこれ楽しみながら、又,喧嘩もしながら(?)、会社を存続させてきた仲間達と今後も力を合わせてHOWの発展を図って行きたいです。

皆様もよろしくご協力ください。

(2016年12月8日)

皆様 新春のお慶びを申し上げます

本年もどうぞよろしくお願いいたします

まだ松も取れない7日にHC塾のセミナーに行ってまいりました。

HC塾というのは皆様ご存知でしょうか。

日本顔学会の前会長であり、東京大学の名誉教授であられる 原島博先生が、毎月開いている個人講演会です。

「其の時に自分が興味を持ったテーマで“勝手に”90分話し(ご自身の表現)」、その後は質疑応答と意見の交換会で1時間程・・といった流れのセミナーです。

その中から顔に関わることを顔学会と共催で平日夜に開催しているので、そちらには何度か参加しているのですが、今回はHC塾の単独開催のようでした。

原島先生の肩書・履歴や研究分野を拝見すると、大変硬い専門分野の話を想像してしまいますが、顔学会発足当時からのイブニングセミナーにうかがっても、大変楽しく興味深いお話で、聞き手も飲み込まれていきます。

今回のテーマは「メディアとしての顔」~顔は何を表現するのか~

メディアとしての顔についての原島先生の想いが語られました。

内容は盛りだくさんで、下記のような話題のピックアップからはじまりました。

・ 顔の印象学 ・顔の美容学 ・顔の未来学 ・世界で始めての顔学会設立

・ 顔をものとして扱ってよいのか ・電車の中で化粧する女性は?

・ モナリザはなぜ名画なのか

どれをとってみても顔について様々な方面から考えさせられる話題ですが、それを細かくお伝えすることはとても無理なので、印象に残った言葉・話題の中から総合的なまとめとなるような最後の部分を載せさせていただきます。

皆様はどのようにイメージし、どのように考えていくでしょう。

『顔には役割がある』

*証明書としての顔

もし顔がなかったら誰だかわからない

*心の窓としての顔

もし顔がなかったら相手の気持ちがわからない

自分の気持ちを相手に伝えることも出来ない

*メディアとしての顔

コミュニケーション手段

*顔はプラカード

一番見やすい位置においている

*顔はプライドの源

顔に泥を塗られる・・と言う表現もある

このように顔がなければ人は生きていけない

(口が前方に来て、エサを見つけるための感覚器官が出来たというような面からも・・)

ところが今、人は顔の無い社会を生きようとしている

メディアの責任?

『匿顔(とくがお)』 コミュニケーション社会

現実の社会では顔を見せるコミュニケーションがあたり前

顔を見せることによる信頼関係

ところがメディアが顔を隠しつつある(電話、電子メール、SMS・・・・)

顔を隠すことにより、コミュニケーションの形が変わる

人物そのものが変わる ジキルとハイドになる

「匿学」そのものが快適に成り、その世界を中心に生きるようになる

⇒ 線人類化?

体人類 スキンシップコミュ

↓

面人類 Face To Face

↓

線人類 電話線・ネットに繋がっていないと不安

↓

点人類 パソコンとだけ繋がっている

この成り行きがまた元に戻る(体人類へ)のではないか

現実社会の事件などでも、孤独に潜む異常さが現れている(幼女誘拐殺人事件など)

メディアの発達は人のコミュニケーションを疎外しているのかもしれない

メディアは若者を変えている

若者をメディア漬けにして、個室に追いやった

*顔を隠すことにより気楽にコミュニケーションができると言う利点よりもエネルギーが生まれる

スーパーヒーローは顔を隠していた( 漫画の主人公や、忍者など? )

『原島先生の顔学』 締めのお話として

顔に関わったことのプラスとマイナス

*マイナス面

学者は「その道一筋」と思われている

⇒ 顔しか研究していないと思われた

実際は様々な分野に関わっている

新しい分野は業績がなかなか評価されない

*プラス面

顔の研究は自分の専門分野の見方を変えた

技術中心のコミュニケーションから

人間中心のコミュニケーションへ

交際する研究者の範囲が広がった

学術的な視点が養われた ダビンチ科学

2011年6月よりHC塾開催

自らも顔に関して自由になり、遊べるようになった

~ しかしなー・・、分析する時は相手をものと見ないと出来ない

でも、相手と話し始めた途端にものと見られなくなる ~ (笑い)

いつもそうですが、聞き手が最後にほっと息を抜けるような、クスッと笑いたくなるような締めの言葉を頂戴してセミナーは終わります。

これも原島先生の魅力・研究成果でしょうか。

いかがでしたでしょう?とても全容をお伝えすることは出来ませんが、機会があればぜひ原島先生の講義を伺ってください。

でも、先生ご自身は下記のように紹介しています。

「なお、このHC塾では皆様の仕事にすぐ役立つことはお話しません。むしろ仕事の顔とは別の、もうひとつの個人の顔を持っていただきたい、そういう趣旨で企画しています。」

参りました~と言うところです。

でも、充分仕事の役にもたってしまいます。・・・でしょう?

(2017年1月10日)

昨日も仕事からの帰路、電車の中でボーっと前を見ていました。

前の座席に座っている方々はみんなスマホに夢中なので、立石が少々顔を眺めていても気にならないようです。

ふと、突然妙なことを思ったのです。

立石の目に入る方々はどなたも立派な鼻をお持ちです。高々とした方も、可愛らしい方も・・・。

でも、顔の中の様々な部位の中で、なんだか異物感が感じられてしまいました。

目も、口も、スマホ操作にそれぞれわずかであっても反応し、協力しています。

鼻はこれだけ偉そうに存在感を示しているのに、知らん顔?

それでは、何にも反応しない鼻は省いてしまう?等と想像すると、これは不気味ですよね。

鼻って何のためにあるのでしょうね。

誰でも思いつくのは「空気を体内に取り入れる時の大切な器官!」

勿論正解です。

この軟骨で支えられた部分の中には鼻毛や粘膜があり、空気中の雑菌などが体内にはいらないように・・・等と講座での解説などを語りだすと限がありませんが・・・。

でも、自分の顔を鏡で眺めていても、物理的に重要な役目は冷静に理解しますが、人間を作った神様は、どのような考えで “これを”“ここに”“このような形で”存在させたのでしょうね・・・等と考えてしまいます。

電車の中のボー状態を思い出し、妙な書き出しをしてしまいましたが、身近な現実に戻ってみましょう。

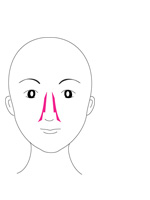

このコラム欄でも様々なエクササイズをご紹介してまいりましたが、気が付いてみると鼻周りのエクササイズはほとんど扱っていませんね。

今回はその辺りのエクササイズを取り出して見ましょう。

講座などでは「鼻も筋肉によって支えられ・・」と大切さを強調しながら、少々やりにくいエクササイズを皆様と苦労しながら練習しています。

1.上唇鼻翼挙筋

①小鼻をゆっくりつり上げる 5秒

②そのままで 5秒

③ゆっくり元に戻して鼻の下をいっぱいに伸ばす 5秒

④そのままで 5秒

⑤自然の表情にもどす 5秒

(3回繰り返します)

2.鼻根筋

①小鼻を引き上げ、目を細め、眉をひそめる 5秒

②そのままで 5秒

③自然の表情にもどす 5秒

(3回繰り返します)

3.口角挙筋

①歯を巻き込むように唇を合わせて、外側に引く 5秒

②唇の噛み合わせを少しゆるめる 5秒

③口をすぼめて、O型をつくる 5秒

④そのままで 5秒

⑤自然の表情にもどす 5秒

(3回繰り返します)

(2017年2月10日)

歳が改まり・・等といっているうちに、あっという間にひな祭りも終わり、

本格的な春になりました。

お天気の状況も定まらなかった2月、私にとって頭の中が大いに刺激される日が2日続きました。

それこそ頭の中の構造を疑われそうですが、ちょっとご報告をして置きますね。

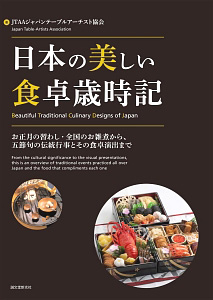

2月の初め、私共も親交のあるJATT(ジャパンテーブルアーティスト協会)

の出版記念パーティーがありました。

「日本の美しい食卓歳時記」と言う書籍ですが、普段はあまり意識せずに暮らしている日本の伝統的な食文化について改めて見直したことでした。

まず日本の年中行事で一番大切なお正月に焦点をあて、玉飾り、お雑煮など各地のしきたりを取り上げていました。

そして、ひな祭り、鯉のぼり、七夕かざり・・

美しい写真や挿絵でのわかりやすい解説につい引き込まれて、どんどんページを繰って行ってしまいました。

そしてこれはびっくりだったのですが、同じページに英訳で説明。

確かにグローバル社会の昨今、このような対応も必要なのでしょう。

日本の古くからの慣わしや食卓演出、言葉の表現を知り、地方による違いも知りました。

また、幼い頃親に教えられたしきたりも懐かしく、おぼつかなく思い出したことでした。そして、当然この書籍も孫達へのプレゼントに・・。

パーティー会場での関係者の方の解説や、スライド映像も大いに楽しませていただきました。

さて、そのようにジャパニーズ文化にすっかり浸った翌日、立石はHC塾・原島教授の講演会に駆けつけたのです。

HC塾の話は、立石コラムのVol.90にて第68回「メディアとしての顔」~顔は何を表現するのか~をお伝えしましたね。

今回の講演テーマは「情報メディアの時代を俯瞰する~今情報メディアに何が起きているのか?~」でした。

・ 1980年代の半ば、情報メディアの分野で新たな流れが始まった

くわしく書き連ねることは出来ませんが、この辺りからを歴史的にたどり、

・ 19世紀後半から20世紀、電波の時代に入っていった

・ 無線電信、ラジオ放送、辺りがエレクトロ技術を進歩させた

・ そしてコンピューターが登場

・ こうして電子的メディア技術は様々な方面を発展させていった

・ そしてそれぞれ個別に発展してきたものの融合が始まった

・ そのキーワードは「デジタル」である

・ 今ネットワークはユーザーが進化させている

・ コンテンツは生活するユーザーが創造し、進化させる

・ 情報メディアの発展としては重要なことである

・ もうひとつ重要なキーワードは「モバイル」

・ 「情報の環境化」から「環境の情報化」へ

・ 「環境の情報化」から「環境の知能化へ」

・ 最後の重要なキーワードは「文化」である

原島教授の講義の中から拾った言葉を記載してみました。

この短い文を繋げて、充分解説していける方もいらっしゃるでしょう。

また、「ここはおかしいよ。教授の話をキチンと受け止めていないね。」

と、お叱りくださる方もいらっしゃるでしょうか。

そうなのです。一生懸命お話を伺い、理解し、ついて行こうと努力はしたのですが、その表面的な言葉の表現を受け止めるだけに終わってしまいました。

今こうして書き出していても専門用語におろおろしています。

「次回以降、この情報メディアの進化を歴史の流れの中で位置付けて行きましょう」というのが教授の結びの言葉でした。

ここまで来たら、ぜひ次回の講義もうかがいたいです。

新たな言葉をいくつか拾うだけでも・・。

二日続けてまったく異なった世界の専門用語や表現に一生懸命ついていこうと努力した立石の頭の中は忙しいことでした。

お察しのように本当におたおたしているのですが、いつも思うことは、知らなかったことを知るのって楽しいですよね。

でも、「エビングハウスの忘却曲線」などを見ても解るように、すぐに忘れてしまいます。特に私のような年齢になると・・・。

これがまた、新たに知る楽しみが増えていくことに繋がっていくのだと思いましょう!

(2017年3月10日)

様々な技術が進んできている昨今、文化財の修理や修復もいろいろと手がかけられるようになりました。

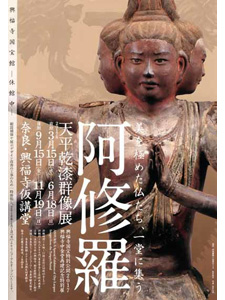

今、興福寺の阿修羅像の修復が話題となっています。

「阿修羅像は奈良時代以降何度も火災などに見舞われ、6本ある腕のうち数本が損なわれていた。」

当然修理も行われ、正面に近い左右2本の腕の内、ひじから先が失われた右腕が補われたとの事。その結果、「正面よりも左よりの位置で合掌する姿勢となり、美術史家を中心に本来は合掌の姿勢ではなく、法具か宝物を持っていた可能性が指摘されてきた。」と新聞に記載されています。

修理修復は言うまでもなく大切なことですが、当然問題になるのが、どの時点に戻すかということになりますね。

また同じ形にするにしても色の塗り方でイメージは大きく異なってしまいます。

新聞記事の中でも東京芸術大学大学院教授の薮内佐斗司氏が自分の顔をメイクした写真を数枚掲げ、「メイクで顔の表情は大きく変わる」と発言していらっしゃいました。確かに大きく印象を変えますよね。

そのような様々な観点から考えると、仏像の修理・修復も難しいですね。

話はちょっと横道にそれますが、薮内氏が様々な仏像の製作に関わっている彫刻家である事はご存知ですか?

ご自分の工房も美術館も持っていらっしゃいます。

私も何度か作品展に足を運んでいますが、いわゆる「仏像」と一般的に言っているイメージとは少々ずれています。

生命を持ったように表現されている仏像たちも魅力的なのですが、なんと言っても「童子物」と呼ばれる個性的なキャラクターを持った仏像の魅力にいつも引き込まれます。

前の話に戻りますが、このような形で「仏像」に関わっている方もいらっしゃいます。

と、考えると、今後どのように仏像たちを修復していくのがよいのか、関わる方々も考えてしまうのではないでしょうか。

又、今後どのような仏様を作り上げていくのがのぞましいのでしょうね。

一般の方々に仏像の魅力を感じてもらうために、また、長い年月、仏様への気持ちを存続していっていただくために・・。

あれこれ思いながら、うまく表現できない今回のコラムでした。

追伸

仏様のお顔にもチラリと筋肉を捜してみてくださいね。

(2017年4月10日)

先日、色彩学会関東支部のシンポジウムがあり、参加してきました。

「ああ、元カラリストですものね」と私の肩書きを思い出してくださる方もいらっしゃるでしょうか。

シンポジウムのテーマは

『顔に出会う、色に出会う』でした。

「フェイスストレッチング協会代表の肩書きにもピタリと合いますね」と思ってくださる方もいらっしゃいますね。

ものすごい強風の中でしたが、新宿の文化学園大学19階のきれいに整備された会場でシンポジウムは始まりました。

講師陣は3名

下記のようなプログラムです。

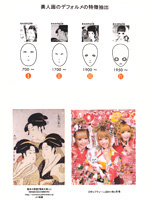

*「プリクラの最新事情―シンデレラテクノロジー」 久保 友香(東京大学大学院)

*「顔の認知における顔の色の働き」 南 哲人(豊橋技術大学)

*「赤ちゃんは顔を読む」 山口 真美 (中央大学)

* 総合討論

それぞれ興味のある内容でしたが、皆様の多彩な研究を全面的にお伝えすることは無理です。

最初の講師の発表の中に「へー!」と素人の私が興味を持ってしまうような話題があり、それをお伝えしたいと思います。

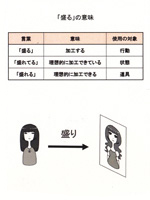

皆様は「盛る」と言う言葉をご存知ですか?

「蕎麦を盛る」「サラダを盛る」と言う表現とは意味が少々異なります。

ギャル語とでも言ったらよいのでしょうか。

ネットなどで調べて見ますと「女子校生などが使う若者言葉です」とあり、「“誇張する”と言う意味がファッションなどにも派手に使われるようになった」書いてありました。

① 話を大げさに話す

② 髪型(髪にボリュームを持たせ頭頂部を大きくする)やメイク(派手めの化粧)の状態。

「へー!?」というところですが、最初に登壇した講師の東京大学大学院特任研究員が現在研究テーマに掲げているのが、タイトルの「シンデレラテクノロジー」とのこと。

現在のギャル達がどのような外見を求め、「盛れている(=外見をうまく加工できている)」を目指すのか、との説明がなされました。

「プリクラ」というのが、「プリント倶楽部」の略から始まって居ると言うことさえ知らなかった私は、久保研究員の解説も、なるほど!なるほど!とすべて頷いてしまいました。

解説をうまくお伝えすることが少々困難なので、いただいた資料から抜粋したイラストを添えさせていただきますが、今若い女の子の中で流行ってきている現象をご理解いただけますでしょうか。

*盛るの意味

*なぜ盛るのか

・・・自分らしくあるために(他人と一緒ではいやだ)

そこに個性が見えてくる

そのために、手を加え、加工をして公開する

2003年ごろから雑誌「プリクラ」に取り上げられ始めたとのことでした。

~日本の女の子たちの「盛る」技術~

ここに「未来のコミュニケーション技術」があるのではないか!

と話は結ばれました。

今回始めて知った「盛る」と言う若者言葉、

我が家にも今年高校生になった孫娘が居りますので、そのような目で彼女やその友人達を眺めていこうかしら、と思ったことでした。

(2017年5月10日)

今回は少々カタイ話題です。

私達の身体は骨と筋肉によって支えられています。

言うまでもなく、私達は筋肉に関わる仕事(?)をしておりますので、筋肉についてはいろいろと知識を持っております。

しかし、骨については?

普段はあまり意識さえしていませんよね。

でもちょっと考えてみれば、「筋肉は大切なものよ!」と説明しているのと同じく、骨も私達の身体を支えている大切な物だと知っています。

その大切な骨も年齢の推移とともに変化していきます。

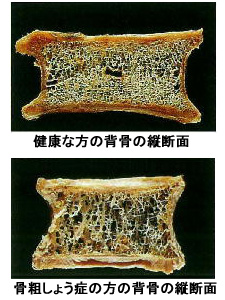

この写真を見てください。背骨の断面図です。

下の写真のようにスカスカになっていたら恐ろしいと思いませんか。

「骨粗そう症」聞いたことがありますね。

『後天的に発生した骨密度の低下、または骨質の劣化により骨強度が低下し、骨折しやすくなる疾患、あるいはその状態を示す。』

今ネットで調べたら、このように説明されていました。

特に女性に多く見られる疾患だそうです。

ご自分の骨の状態を知っておくためには骨密度の検査を受けましょう・・と区や市の健康推進課あたりが呼びかけています。

20代、30代は骨量を増やすことが出来ますが、40代からは骨量が低下し始めるとのこと。

立石は10年近く前に一度受けたことがあるのですが、その時の測定数字は同年齢との比較では103%、若年成人との比較では78%と言うことでした。

後期高齢者と呼ばれるようになった今年、少々心配になって検査を受けてきました。

保健所で定期的に行っている検診に申し込みをし、緊張した気分で看護師さんの前に座りました。

台の上に左手(利き腕でない方)を載せてX線を照射し、3分強で簡単に検査は終了。

待合室で検査結果が出るのを待ち、同時間帯のグループの方が集まって、栄養士さんから検査結果の見方と、栄養指導を受けるという流れです。

立石の検査結果は10年ほど前とほぼ同じで、同年代の平均と比較すると108%、女性全体の平均と比較すると72%に相当すると記載されておりました。

全体の範囲の中では骨密度が落ち着いているので、グラフの要注意のゾーンに「*」が押されていました。

この年齢としては「まあ、まあね・・」とうなずいてもよいのかもしれませんが、年令とともに確実に骨密度が落ちていくことは確実なので、気に掛けて行かなければなりません。

注意事項に関しては、皆様もよく耳にするかと思いますが、いただいた資料の「転ばぬ先の~骨粗しょう症予防」にも

・ バランスの良い食事を心がける

・ カルシウムをしっかりと取る (現代の日本人はカルシウム不足の傾向)

・ 適度な運動を毎日続ける

「解っていますよー!」ですが、毎日のこととなると、続けることはなかなか大変ですね。

保健所の玄関脇にある「親子カフェ」で元気に走り回っている男の子を横目で眺めながら、うらやましい骨密度なんだろうなー、と思ってしまいました。

今回は、普段あまり意識しないカタイ骨について述べましたが、

私達にとってはおなじみの筋肉をしっかり使って、骨が密度の高さをキープできるように、運動も食生活もサポートして行きましょう。

(2017年6月10日)

先日、近くの小学校の傍を通ったら、元気の良い「ワー!ワー!」と言う声が共鳴しあうように聞こえてきました。

外からは見えませんが、寒い時期には静かで気にも留めないその場所はプールだったのですね。

「もうそのような時期になったのね!」

うれしそうな騒ぎを耳にするこちらもうれしく、しばらく立ち止まって耳を傾けておりました。

あのワーワー声はプール内で泳いでいるのではなく、プール脇のシャワーを浴びているところでしょうか。

多分低学年と思われる声を聞きながら、ムチムチした裸の水着姿に飛び散る水滴が思い浮かび、「うちの孫もいるかもねー・・」と想像がますます進んでいきます。

こんなことをしていられるなんて本当に平和ですねー。

ワーワーやっている本人達の高揚感も勿論ですが、私も日常のせわしさから意識が遠のき、買物袋を下げた自分自身を忘れ・・孫達とシャワーを浴びている様なしばしの幸せ感に浸っていました。

傍のあじさいが「このおばさん、何やっているの?」というような風情で見ていたことでした。

前回は非常にカタイ話題を取り上げましたので、今回は気楽に笑顔トレーニングでもしながら、幸せのシャワーを浴びましょう。

来週も「素敵な笑顔のつくり方」とのタイトルがついたセミナーを担当します。

「笑顔の効用」などと改めて申し上げるまでもなく、笑顔は向かい合った方を幸せにし、又、自分自身への様々な効果があることはご存知ですね。

さて、その笑顔を担当する頬のサスペンダーをちょっと取り上げてみましょうか。皆様も結構使いこなしていますか?

頬のシェイプアップ①(頬のたるみを押さえ引き締める)

① 頬の上部を引き上げ、上唇も鼻に

付くくらい引き上げる 5秒

② そのままで 5秒

③ 自然の表情にもどす 5秒

(3回繰り返します)

頬のシェイプアップ②(頬のたるみを押さえ引き締める)

① 右側だけ口角を上げ、右目を閉じる 5秒

② そのままで 5秒

③ 自然の表情にもどす 5秒

④ 左側も同様に行う 5秒

(3回繰り返します)

頬のシェイプアップ③(頬のくぼみ、ミゾの解消)

① 口を大きく開ける 5秒

② 口角を上に引き上げる 3秒

③ そのままで 5秒

④ 自然の表情にもどす 5秒

(3回繰り返します)

(2017年7月10日)

皆様は表参道にある「伊藤病院」なんてご存知ですか?

どこにでもありそうな病院名ですが、広い範囲で有名な甲状腺の専門病院なのです。

もう40年近く前でしょうか、私はこの病院で「甲状腺腺腫」の手術を受けました。

頸に大きな傷跡を残さない有名な手術は今でも感謝しております。

その後定期的に検査に通っておりますが、高名な病院だけに、午前中だけで700名くらいの受診があり、3~4時間待ちは当たり前です。

それだけ大勢の方が詰め掛けるので、時間的な予約制などは取れないのですね。

でも、こういう機会もよいものだなーなんて思っています。

最初の頃は1ヶ月毎の検査、しばらくして落ち着いても3カ月おき位の頻度だったので、緊張して通っていたのですが、それが半年に一度、一年に一度になった頃から「お久しぶり!」と楽しみをかねて通う様になりました。

今回の検査の結果も特に変化はないとのことで、又1年後の予約をしてまいりました。

このような気楽な検査の結果が続いたので、呑気に楽しみに通っているのかもしれませんね。

病院に楽しみに通うなんておかしいでしょう?

まずは病院内の近代的な設備。立石もいろいろな病院を知っていますが、最初の内は「えー!」とか「ほォー!」と思うことが多かったです。

付き添いの家族と「アラー!これでみんな解るのねー」と盛り上がっている人もいれば、「うーん・・?」とちょっと心配そうな人もいたり。

診察室以外の待合室や廊下では、病院関係者の姿はほとんど見られません。

「受付君」「確認君」・・などと名付けられた楽しい機械があちこちで親切に対応してくれるのです。診察室毎の進行状況なども何台かの電光掲示板が細かく情報を提示、安心して持参した本などを読みながら待ち時間を過ごすことが出来ます。

また、シーズンにあわせて発行されている「Voice」と名付けられた小冊子「伊藤病院だより」も読み応えがあり、毎回連続していただいてきます。

当然、甲状腺関連の記事や病院の情報がわかりやすく記載されていますが、

受診者が必ず見ている楽しいページも。

「表参道寄り道スポット」

「表参道ランチ&グルメ情報」

待合室で座りっぱなしで、お腹もすかせて待っているわけですので、当然目が行きます。

私も検査の結果をうかがってほっとした後、おおいに空腹を感じ、近くにある有名なビストロで名物のラザニアを食べてきました。

サラダ・スープ・バケットも良いバランスでお腹を満たし、その後の表参道散歩を楽しんだことでした。

ウフフ・・、何のために朝早くから表参道に駆けつけたのでしたかしら・・ とニヤニヤしながら帰ってきた一日でした。

(2017年8月10日)

9月に入り、ほんの少々秋の気配が感じられる様になりました。

皆様にとって今年の8月はどのような8月だったでしょう。

今年は特に暑さが厳しく、孫達の夏休みも大変だったのよ・・という方もいらっしゃるでしょう。

でも毎年思いませんか?

8月はいろいろな想いが募る少々特殊な月なのだと・・・。

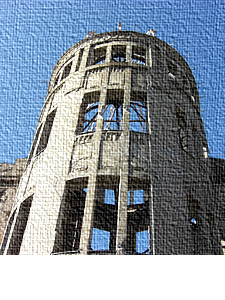

広島に続いて長崎の原爆の日を迎えました。

何十年か後のひ孫の頃には「『核兵器』」って何?」といえるような世界になっていたらいいな、と思いませんか。

そのためには孫達にもこのような記念日をアピールして行こうと思っています。

ただ、多分地獄のようであったであろう光景を描き伝えることは不可能なのです・・・・。

被爆者の方々には申し訳ないと思いつつ、私達の日常生活の中では意識から遠のいてしまっていますよね。

新聞等もこの時期、いろいろな方面からこの問題を取り上げています。

私などには理解しきれない部分も多く、今後の世界情勢も難しいのでしょう。

世界各国でも様々な立場、考え方があり、今後どのように進展していくのでしょうか。

自分の誕生日が8月半ばと言うこともあり、終戦記念日も「ああ・・」と認識される8月です。

疎開先の田舎で幼少期から小学校低学年を過ごし、戦後の東京に戻ってきたのですが、あの頃のことは妙に鮮明に覚えています。

荷車に揺られての疎開、もんぺ姿で山を越えての登校、遠く東京方面の夜空に光った焼夷弾、叔父がシベリヤ抑留から帰ってきた時の驚き・・と書き出すと限がないのですが・・・。

やはりこのあたりの記憶が自分の身体に埋め込まれているのを感じます。

あの太平洋戦争の体験者であることに変わりはないのですから、語り継ぐ役目を持っていると感じています。

あの衝撃的な日航機墜落事故のあったのも8月です。

「見上げてごらん夜の星を・・」坂本九さんの歌声がふと耳に聞こえてきます。

中高時代、大学時代にも数え切れない8月~夏休み~の思い出があります。

友人との旅行やクラブの合宿・・、戦時中の面影さえ残っていない平和な時代?を過ごしました。

あれから何十年たったのでしょう。

先日は息子や娘、孫達が喜寿の祝いをしてくれました。

このような8月の思い出もしっかりと埋め込んでおきたいと思います。

あれこれ自分の長い年月を思い出した8月でした。

(2017年9月10日)

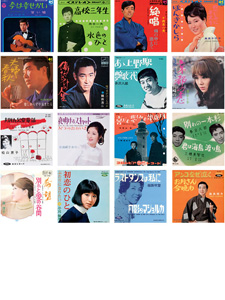

昭和と言う時代は、日本にとってもいろいろな事がありましたが、その中で人生の大半を過ごした私自身にとっても忘れられない、大きな意味を持つ時代です。

最近、テレビなどで「昭和の名曲」とか「昭和歌謡」と言うようなタイトルで、この時代の歌謡曲がその背景と共に非常に多く扱われていますね。

ジャンルも演歌・唱歌・ムード歌謡・青春ソング・・。恋の歌あり、股旅物あり・・、ハワイアンも、ポップス系も・・。

邦楽器の伴奏で流行歌を聞かせる、というような試みも・・。

どの辺りがお好きですか?

いずれも昭和歌謡のロマンが感じられますでしょう?

終戦後の混乱した日本にロマンスムードを持ち込んだ歌い手さん達のことも懐かしく思い出されます。

先日、広告として送られてきたパンフレットを見ていたら、「コーラスグループの歌っているCDと、カラオケで自分が歌う伴奏になるCDがセットになっています!」とアピールしている昭和歌謡のCD集がありました。

そうですねー。専門家の歌を聞くだけでなく、自分も伴奏付きで、自分の表現で歌えたら、気分良く乗れるでしょうね。

上手・下手はともかくとして、自分の好きな曲を歌うのは楽しいことですよね。

其の時にしっかりと歌えるようにお顔の筋肉も鍛えておきましょう。

どの辺りが関係すると思いますか?

(へへへ・・・そう来たか・・と言われてしまうかしら?)

当然、お口の周りから喉が・・と挙げられると思いますが、頬の筋肉も大切です。

また、表現力をつけるためには顔中の筋肉、体の筋肉も絡みます。

等と解り切っている事を解説するより、久しぶりでエクササイズをいくつかやってみましょう。

小頬骨筋のエクササイズ

~好感度の高い笑顔を作り、フェイスラインを引き締める~

① 右側だけ口角を上げ、右目を閉じる 5秒

② そのままで 5秒

③ 自然の表情にもどす 5秒

④ 左側も同様に行う 5秒

(3回繰り返します)

口輪筋のエクササイズ

~はっきりした話し方と美しい口元のために~

① 唇をすぼめて前方に突き出す 3秒

② そのままで 5秒

③ すぼめた口を元にもどし、

歯を巻き込んで外側いっぱいに引く 5秒

④ そのままで 5秒

⑤ 自然の表情にもどす 5秒

(3回繰り返します)

顎舌骨筋のエクササイズ

~二重あご対策ときれいな姿勢のために~

① 背筋を伸ばし、ゆっくり天井を仰ぐ 5秒

② 舌を垂直に出来る限り出す 5秒

③ そのままで 5秒

④ 舌を引っ込める 5秒

⑤ 自然の状態にもどす 5秒

(3回繰り返します)

現実に引き戻してしまったかしら?

どうぞ、現在のご自分のために、フェイスストレッチングをあれこれ活用してください。

(2017年10月10日)

中高時代の友人が主催している文学歴史散歩、今回は明治神宮外苑から千駄ヶ谷周辺でした。

あいにく台風が目の前に来ている雨の日でしたが、友人達との顔あわせ自体を楽しみにしております会合だけに何のためらいもなく集まりました。

千駄ヶ谷に事務所を持つ立石ですが、このあたりはあまり知らないのですね。

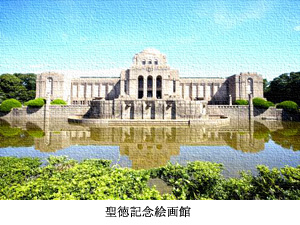

まずはいつものように親しいメンバーとのランチでワイワイと近況報告をしあって、最初の予定地「聖徳記念絵画館」に集合。

外苑名物の銀杏並木の先にたつ壮麗な白亜の洋館です。

平成23年に国の重要無形文化財に指定された際、「文化庁文化審議会は『聖徳記念絵画館は明治神宮外苑の中心施設で、明治天皇の事績を描いた絵画を展示する美術館である。・・・わが国最初期の美術館建築で直線を強調した造形表現により、記念性の高い重要な外観意匠を実現しており、高い価値が認められる。』と発表している」と、いただいた案内書に書いてありました。

この絵画館には、80点の絵画が陳列されていますが、明治天皇のお誕生から大葬まで天皇の生涯を軸とした絵画群です。

豪華な額縁入りの縦3m、横2,7mの壁画が年代順に展示され、見事な景観でした。前半40点が日本画、後半40点が洋画ですが、高名な画家の手によるものだそうです。

「大政奉還」「王政復古」「五箇條御誓文」「廃藩置県」「岩倉大使欧米派遣」「徳川邸行幸」「憲法発布式」「教育勅語下賜」「赤十字社総会行啓」「日露役旅順開城」「ポーツマス講和談判」「日韓合邦」・・・選び出せばきりがありませんが、これらの絵画を眺めただけでも、明治と言う時代はすごい時代だったと、改めて感じたことでした。

政治など大きな動きには関連ありませんが、「女子師範学校行啓」と言う1枚は、立石も少々関連のある団体からの奉納で、うれしく眺めておりました。

絵画館の鑑賞で多くの時間を費やし、明治という時代を振り返ったところで、まったく雰囲気の異なった雨の散歩道に出て、いくつかの関係各所をめぐりました。

葬場殿跡記念物・樺太国境画定標石・仙寿院・鳩森八幡神社・千駄ヶ谷富士塚・千駄ヶ谷徳川邸跡などをめぐり、私もなじみのある千駄ヶ谷駅近くまで戻っての解散となりました。

本当に普段の生活に関連のある場所の傍に歴史が埋まっているのですね。

雨もひどくなり、外部はじっくりと巡ることが出来ませんでしたので、今度また訪れてみましょう。

天璋院篤姫のご苦労や名木「なんじゃもんじゃ(ひとつばたご)」の名前なども懐かしく思い出した雨の一日でした。

(2017年11月10日)

12月の声を聞くと、どなたも慌しくなってきますね。

仕事の締めくくりもありますし、自宅では大掃除、おせちの準備・・etc・・。

そこで、そうなる一歩前にちょっと楽しんで・・と、今年の11月後半でした。

まず、国立博物館の特別展「運慶」に友人と行ってきました。

9月半ばから開かれていたのですが、2時間待ちの情報がずっと入り続け、あの暑い上野山で2時間並んでいるのはちょっと大変かなー・・と迷っていたのですが、11月も半ばすぎると「40分待ちです」との広報が入り、そのくらいなら決行しようと出かけました。

並んでいる時にはパラソルまで貸し出された晴天の日でしたが、全国から集められた運慶の力作をたっぷりと見てきました。

平安末期から鎌倉初期に作成された力作ぞろいです。

父親も子供達も仏師でしたので、そのあたりの作品も並んでいました。

私は仏像には詳しくないのですが、運慶の作品「毘沙門天」などの腰をぐっと曲げた立像などは記憶の中に残っていましたので、仏像の周りを回ってしっかりと見たいと思っていたのです。

想像が付くと思いますが、展覧会場の中もすごい混雑で、少々離れた位置からゆっくりと鑑賞・・と言う雰囲気ではなかったですね。

でも天才仏師の力作を目の当たりにし、しっかりとした筋肉表現のダイナミックな動き、また源実朝追善のために安置された観音様の美しい下膨れのお顔などを惚れ惚れと眺めてきました。珠玉を持った手の表現なども綺麗でしたね・・・。

混雑会場でエネルギーを使った後、博物館に隣接した広い庭園をめぐって深呼吸をし、文化会館の辺りまで歩いて上野恩賜公園にでました。

中央大噴水の所に細い木材を組み合わせた神社のような展示物もあり、上野山の雰囲気も変わってきましたね。

さて、そして先日、勿論行ってきました! 第九コンサートです!

やはり、あの「歓喜の歌」を聴かないと年を越す気がしませんよね。

今回は東京交響楽団の演奏とおときゅう合唱団の組み合わせでした。

およそ100年にわたり、全国各地で歌い継がれてきたベートーヴェンの「交響曲第九番」

なぜこれが年末の象徴になったのでしょう。

ネットで調べてみると、「第一次世界大戦が終わって平和を願う声が高まった頃にドイツのライプツィヒで始まり、その後は名門オーケストラであるライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団が、毎年の大晦日に「第九」を演奏し続けて来た。」と書いてありました。

日本では第2次世界大戦後の1947年、日本交響楽団が12月に3日連続の

「第九コンサート」を行って絶賛され、年末に「第九」を演奏する習慣へと受け継がれていったようです。

あの「歓喜の歌」は、いつの頃からか私の耳にもしみこんでいますが、「喜びの歌」と名付けられた日本語の歌詞で教えていただき、みんなで歌ったのは小学生の頃でしたでしょうか。それとも中学生になってから?

小学校時代の担任がクラシックの好きな方でしたので、戦後の物のない時代に、よくご自宅に生徒達を呼んで、有名なクラシックのレコードなどを聞かせてくださったのです。

さて今回のオペラシティーコンサートホールの演奏会ですが、やはりあの場面に行くと「来ました!」と言う感じですね。

第4楽章ですっと立ち上がって「おお友よ、・・・」と歌いだした今回のバリトンのソリスト、私はお名前を存じ上げない方でしたが、その豊かな音声の響きがずばりと耳に、心に、しみこんできました。

そして、そこから始まった100人位で構成された合唱団の「歓喜の歌」!

歌詞の内容はしっかりと把握しているわけではありませんが、生の演奏・合唱を聞けた喜びを体一杯に抱えて寒風の中を帰ってきたことでした。

さあ、今年ももうじき締めですね。

皆様にとってどのような一年だったでしょう。

新しい年がよい年になりますようお祈り申し上げます。

来年もどうぞよろしくお付き合いください。

(2017年12月10日)

皆様 よい新年をお迎えになられた事と存じます。

今年は戌年、ご自分のこれからの活動にどのようなワンちゃんをイメージしていらっしゃるでしょうか。

前年と同じように12月にスタジオHOW合同の親睦会が開かれました。

皆様の活動報告やご馳走をいただきながらのおしゃべりを伺っていると、本当に様々な活動をなさっていらっしゃるのですね。

担当させていただいた締めの挨拶でも申し上げたのですが、スタジオHOWは様々な専門分野を持ったグループ会社のような組織です。

パーソナルカラーを初めとして、メイクアップ、テイストスケール、フェイスストレッチング・・・。

いつも笑い話の中で「立石も元カラリストなのですよ」などと申し上げるのですが、この時の経験、知識が今のフェイスストレッチングの活動に役立っていることも確かなのです。

その経験はともかくといたしまして、どの分野もそれぞれにどのような方面にも対応していける柔軟性を持った分野なのですね。

そこで、ご挨拶の中でも大胆なご提案を申し上げました。

「これらの分野を組み合わせたら、もっと面白く、もっと世間にアピールするようなことが提供できるのではないでしょうか。これを来年の課題にしませんか!」

皆様もそう思いませんか?

いろいろと話し合いながら、力を合わせて、もっともっとスタジオHOWを発展させていきましょう。

「何にも知らない主婦が5人集まって・・」と良く昔話に持ち出すのですが、その集まりがどこまで発展していくか、皆様のお力を期待しております。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

(2018年1月1日)

相変わらず寒い毎日ですが、皆様はお元気にお過ごしですか?

我が家では父・母・主人の年忌が丁度重なり、先日、合同の法事を行いました。

今年はまれに見る荒れた天気続きだったこともあり、遠方の親類に声をかけるのは遠慮して、家族だけの法要にしようと息子・娘・孫達で菩提寺に行ってきました。

改装されたばかりの本堂で住職の読経を聞きながら、3人の故人の事を懐かしく思い出しておりました。雪がたっぷり残っているお墓の光景も珍しいことです。

法事後の会食の席でも古い話があれこれ出たことでした。

戦時中の苦労話、疎開地での話。

また、主人の転勤による仙台での生活、地域の方々との交流なども、その頃小学生だった息子や娘の話で盛り上がっていました。例の宮城県沖地震にも出会ったのです。

その一週間ほどあとに、下重暁子氏の講演会が紀伊国屋ホールでありました。「不良老年を楽しもう」と言うなかなか威勢の良いタイトルで、そして、いろいろと考えさせられる講演内容でした。

法事によって思い起こされた故人たちの人生も、下重氏の講演も、普段あまり意識をしない自分の生き方を考えさせられる機会になりました。

でも、講演の前座のように行われた小人数のコーラスグループのミニコンサートがもっと私を引き込んでしまったようです。

「早春賦」や「学生時代」「青葉城恋歌」など懐かしい愛唱歌のハーモニーの余韻に昔に引き戻されたような気分でした。

本当は今回のコラムは「自分の今後の人生に付いて冷静に真剣に考えたことでした!」とまとめたかったのですが・・・。

・・・私の人生はこのように継続していくのでしょうね。

勿論、フェイスストレッチングの普及にも全力を尽くしますよ!

この分野に関わってくださっている皆様、楽しみながら周りの方々に伝授していきましょう!

どのような分野の方々にも必要なレッスンですものね。

先日インタビューをお受けした日本パーソナルカラー協会の情報マガジンも、もうじき発行されるようです。

それを見るのも楽しみです。

ご覧いただいたように、なんだかまとまらない今回のコラムになってしまいましたが、今後ともよろしくお付き合いください。

(2018年2月10日)

ひな祭りも終わり、ようやく春めいてまいりましたね。

その春の日差しの中で、やはりちょっと気になるのは「お顔のライン」?

春一番のセミナーのテーマは何にしようか・・とスタッフ達と相談した結果、やはりどなたにとっても気になる「老けライン対策」を行いましょう!と言うことになりました。

ここに添えたチラシがご覧になりにくければ、講座案内のページに解説が載っていますので、どうぞそちらもご覧ください。

さて、ここに月毎のテーマとして掲げられているこのようなネーミングを聞いたことがありますか?

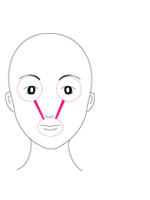

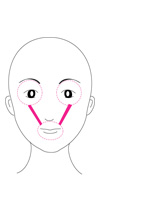

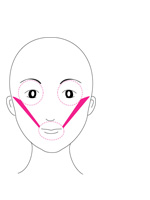

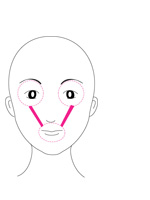

・ ゴルゴライン

・ マリオネットライン

・ ブルドックライン

下にイラストと簡単な解説を載せておきましたが、「エー!ここのこと?」と触ってみる方も多いのではありませんか。

もう既にひそかに気にしている方、対策は立てていますか?

お顔の状況には顔の筋肉(表情筋)が絡んでいるのですよ!と毎度申し上げておりますが、このイラストを見て、どの筋肉が絡んでいるのか、また、どの様なレッスンを行ったら良いのか判断が付く方は当然対策を立てていらっしゃいますよね。

「ルーの法則」については以前にも触れたことがあるかと思いますが、ルーと言うのはドイツの解剖学者です。

そのルーがこのようなことを言っているのです。

“ 年齢に関係なく、使用しない筋肉は萎縮するが、使用する筋肉は発達する”

体の筋肉を思い浮かべれば、どなたも判断が付くと思います。

顔の筋肉も当然同じなのですが、体の筋肉よりもっと小さく、薄く、微妙なので、早いうちに丁寧に対処してあげましょう。

そのための方法が医学博士の考案したフェイスストレッチングのエクササイズなのです。

その部分に関わるエクササイズをしっかりやることは勿論大切ですが、顔中の筋肉は微妙に支えあっていますので、ぜひ他のヱクササイズも行って顔を柔軟にし、弾力性を持たせてください。

美容面のみでなく、コミュニケーション面、健康面にも効果のあるレッスンですから、毎日の生活の中に取り入れてくださいね。

・・・と、ここまで読んでくださった方、

それでは、どの様なエクササイズを、どのようにレッスンしたらよいの?

と言うことになりますか・・・。

うーん、ページ内にすべてを記載することはとても出来ませんので、

今回のコラムは、ここまで・・、となってしまいますが、

どうぞ3月から始まる楽しいセミナーにご参加ください。

なんと言っても、講師の生顔と向かい合って学ぶのが一番正確で身につきます。

(2018年3月5日)

ゴルゴライン

「ゴルゴ13」主人公の険しい顔。目元から頬の真ん中を通り、耳下の方向に斜めに走るライン。

マリオネットライン

マリオネットは顎の部分を上下に動かして話をする。口の両端から顎にかけて入るライン。

ブルドッグライン

頬が垂れ下がってきたことにより頬の内側に入るライン。

以前にも取り上げさせていただきましたが、原島教授のHC塾、3月も行って来ました。

今回のテーマは「恥ずかしながら私家版 知の技法」と言うなんとも興味を引かれるタイトルだったのです。

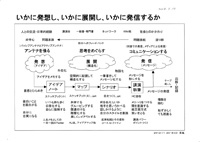

講座の前に配られた資料にこのような展開図が書かれていました。

「いかに発想し、いかに展開し、いかに発信するか」

様々な言葉が拾い上げられ、全体図が示されていましたが、立石の目にぱっと飛び込んできたのは『好奇心』の3文字でした。

関連する記載を拾い上げてみると「アンテナを張る」「発想(アイデア)」「直感とひらめき」「面白いことを面白がる」・・・・と言ったあたりでしょうか。

各部分のテーマに沿った展開で進められた講座の中でも「日常生活に必要なことは・・」と上記が取り上げられていました。

いきなり話が飛びますが、このセミナーの3日ほど後にNPO日本パーソナルカラー協会から会報誌「ColorMix」が50冊ほど送られてきました。

なぜ、そんなにたくさん?と思われますよね。

実はこの冊子の中に「スペシャルインタビュー」のページがあり、“フェイスストレッチング協会代表 立石かずこ”へのインタビューが掲載されているのです。

大分前になるでしょうか、日本パーソナルカラー協会でいろいろなご質問を受け、こちらも気軽にあれこれとお話したのです。

其の時のインタビュアーが芝居の脚本や演出も手がけている方で、このページも楽しくまとめてくださいました。

こんな一節も

Q イメージコンサルタントにとどまらず、新しい分野を開拓なさったご自身のことをどう感じていらっしゃいますか?

A 私は、其の時に出会ったものに飛びつくと言う性質があるのです。「これが絶対」「これからは必要」と言う直感ですね。そして出会ったものを、自分なりに構成していったのです。出会った物に飛びついて、それを自分なりに重ねていく。そんな自分だったからこそ、ここまでこられたと思っています。・・・

HC塾講座後の意見交換会で感想を求められた時にも「自分の中の好奇心が、永い自分の人生を楽しい物にしてくれた、と思っています。」と述べさせていただきました。

皆様はいかがですか?

ご自分の中で自分を引っ張っていくのはどのような〇〇〇なのでしょう。

当然、楽しいことばかりではありません。

でも、でも、です!

何かに興味を持つこと、それを追求していくこと・・は、人生を楽しい物にしてくれますよね。

時はまさに新学期です!

機会があったら、お互いにそのような話題交換をしましょうか。

(2018年4月10日)